di Giada Di Reda

docente di Letteratura religiosa e di Filosofia Teoretica II presso ISSRM “San Giovanni Paolo II” di Taranto

“l’amor che move il sole e l’altre stelle” (Paradiso, Canto XXXIII)

Con queste parole termina il viaggio di Dante, giunto nell’Empireo, il più alto dei cieli, partito dalla “selva oscura”, attraversando l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, misuratosi con anime dannate, penitenti e beate, fino a giungere alla suprema visione dell’Amore divino. La Divina Commedia simboleggia, infatti, il cammino di un peccatore che attraverso un percorso di redenzione, per mezzo della Grazia, giunge alla contemplazione di Dio.

Un viaggio, secondo gli studiosi iniziato il 25 marzo del 1300; data che il Ministero della Cultura ha scelto per ricordare Italia e nel mondo il genio di Dante, istituendo dal 2020 il Dantedì, in cui attraverso innumerevoli iniziative organizzate da scuole, associazioni e istituzioni culturali, viene onorata la memoria del sommo poeta.

Una ricorrenza che quest’anno si carica di ulteriori significati, dato che il 1300 è anche l’anno in cui viene indetto, da papa Bonifacio VIII, con la bolla Antiquorum habet fida relatio, il primo Giubileo o Anno santo della storia, che vide accorrere in pellegrinaggio a Roma, da tutta l’Europa, oltre due milioni di fedeli, a cui venne promessa la remissione dei peccati; un’occasione, al tempo, per valorizzare il ruolo della Chiesa nel mondo.

Il pontefice era detestato da Dante perchè alleato dei guelfi neri fiorentini, avversari politici del poeta che lo costrinsero all’esilio; non è affatto casuale la sua collocazione nell’ottavo cerchio dell’Inferno, il Malebolge, nel quale sono puniti i fraudolenti.

Eppure, nonostante questo, il pellegrinaggio giubilare indetto da Bonifacio VIII, si accorda alla personale vicenda di redenzione del poeta e al viaggio che attraverso le avversità, conduce l’uomo a Dio, che nella Divina Commedia, in particolare nel Paradiso (canto XXXIII) è sorgente infinita di ogni grazia e felicità.

Un intreccio che, alla luce di questo venticinquesimo Anno santo universale ordinario della storia della Chiesa cattolica – il Giubileo della Speranza – risuona più che mai attuale.

Papa Francesco, attraverso la bolla di indizione del Giubileo, Spes non confundit , «la speranza non delude», ci invita ad essere, prima di tutto “pellegrini di speranza”. Un cammino per recuperare la virtù della speranza, affinché essa possa accompagnare l’umanità verso la rinascita, diventando un monito per ritrovare il coraggio in uno scenario desolante: un mondo sempre più cupo, complesso ove ogni giorno è sufficiente accendere la tv, aprire le pagine social dedicate alle notizie, per prendere coscienza delle guerre, della povertà, delle carestie, dei disastri ambientali e dei conflitti sociali che lo caratterizzano. Un viaggio non solo fisico, bensì spirituale, verso la consapevolezza della presenza di Dio nel mondo e nella vita quotidiana di ognuno.

Il significato allegorico della Commedia è il viaggio dell’uomo attraverso la vita, la cui meta è la felicità. Il viaggio di Dante, che si è perso nella selva oscura, non si ferma di fronte alle avversità ma prosegue, animato da quella speranza che lo condurrà alla consapevolezza di Dio, attraverso la cui visione, riconoscerà il mistero della Trinità e l’Incarnazione. Un’esperienza che, sfugge ai limiti della compresione umana e che l’uomo, simboleggiato in questo caso dal sommo poeta, può arrivare a cogliere, continuando a coltivare la virtù della speranza.

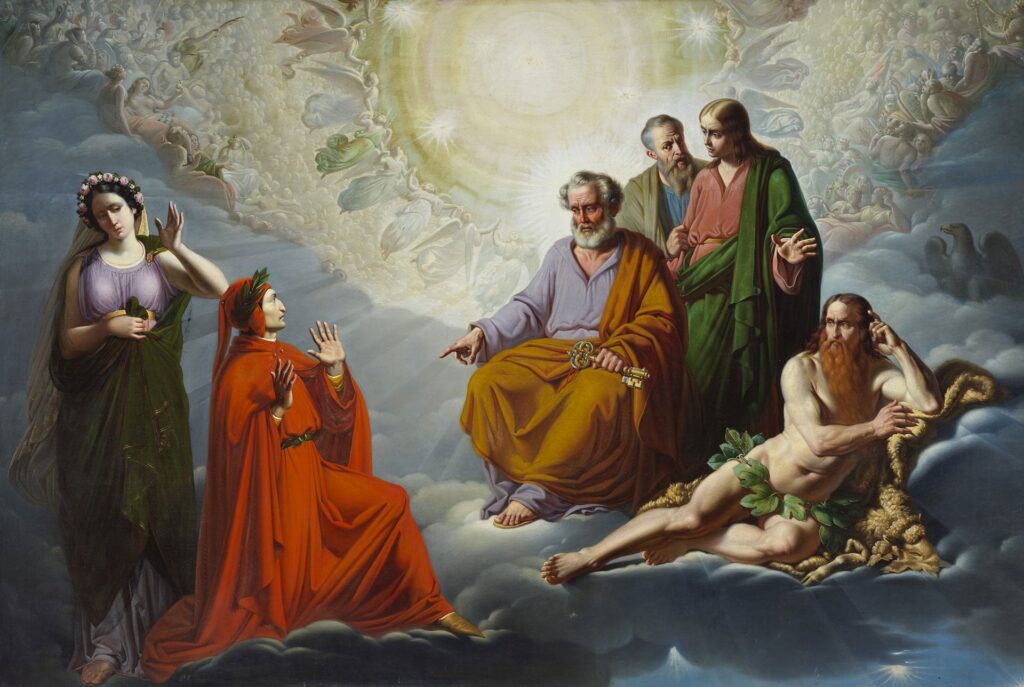

foto: Tommaso de Vivo, Paradiso. Olio su tela, 1863. Palazzo Reale di Napoli (da Rai Cultura)